千野 峻大

山梨学院大学 経営学部卒。持ち前の明るさで場を盛り上げるムードメーカー。うぶやのフロント係として、お客様に心地よい第一印象を届けている。趣味はカラオケと映画鑑賞、ジム通い。面接時に先輩や支配人のフランクな雰囲気に惹かれ、「ここなら自然体で働けそう」と直感し入社。「人が増えればもっと楽しくなる」という想いでプロジェクトに参加した。悩みは、ニコニコしすぎて増えた笑いジワ。

長坂 愛

山梨県立大学 国際政策学部卒。フロント係として勤務。甘いものと活字をこよなく愛し、推し活も嗜む。よく食べ、よく飲み、よく話す、うぶやイチ「声の大きい社員」(自称)。採用プロジェクトでは抜群のリサーチ力を発揮し、チームの参謀役を担う。自身の就職活動を振り返り、「同世代の視点を活かして、新規卒業生の不安を和らげたい」と語る。うぶやで働く楽しさを、もっと多くの人に届けたいと奔走中。

小柴 佑史

1999年入社。フロント・配膳・送迎・予約など幅広い業務を経験し、現在は副支配人として現場を支えている。旅行会社との折衝や社内プロジェクトにも精通し、近年はリブランディングや採用活動にも力を注ぐ。「うぶやらしさとは何か」を問い続ける現場視点が強み。採用プロジェクトでは若手を見守りながら、「共感で人が集まる会社に」というチームの想いを後押ししている。

“この場所でずっと働いていく”仲間を探すために、私たちが始めたこと

採用プロジェクトはどのようにして始まったのですか?

千野さん:接客業の世界では、どの職場も人手不足という課題を抱えています。そういった状況を受けてうぶやでは「長く働いてくれる人」と、採用の在り方を見直すプロジェクトがスタートしました。その一環で、若手スタッフが中心となって新卒採用に取り組むのがこの「採用プロジェクト」です。僕は「長く一緒に働ける仲間がほしい」という気持ちが前々からあったので、参加を決めました。働く場づくりを自分たちで考えていけるのが、すごくおもしろいです。

小柴さん:採用って、単に人を増やすことではないんですよね。理念である「人生を祝い、人生を楽しむ」に共感してくださる方と出会っていくためには、こちらの姿勢や価値観をしっかり伝える必要があります。だからこのプロジェクトでは、新卒の方と年齢の近い社員が参加して、“うぶやらしさ”を等身大の言葉で届けるようにする意図があります。理想は、「人と会社が相思相愛になる」出会いです。

長坂さん:私がこのプロジェクトに参加したのは、「うぶやの良さをもっと伝えたい」と思ったからです。自分自身、ここで働いてきて、本当に楽しい時間を過ごしています。でも仕事が軌道に乗らずに辞めてしまった同期もいて……。だから長く働いている私が感じた職場の魅力を、発信したいのです。そのリアルな言葉にピンと来た方が「ここで一緒に働きたい」と思ってくれたら、理想の出会いになるんじゃないかなと。笑顔で働いている私たちの姿そのものが、いちばんのメッセージであり、そこで実感した言葉だからこそ、これから働く方の参考になると思っています。

等身大の「うぶやらしさ」を、まっすぐな言葉で届ける

なぜオリジナルの採用サイトを作ろうと思ったのですか?

小柴さん:プロジェクトの第1期のときは、採用について本当に何も知らなかったんです。最初は手探りでしたが、他社と自社を比較するうちに、今までの学生とのコミュニケーションでは、うぶやが大切にしている「お祝い好き」「チームで考える」「きっちりおちゃめ」を伝えきれないと感じました。そこで外部のプロフェッショナルに協力してもらいながら、オリジナルの採用サイトを作り始めました。

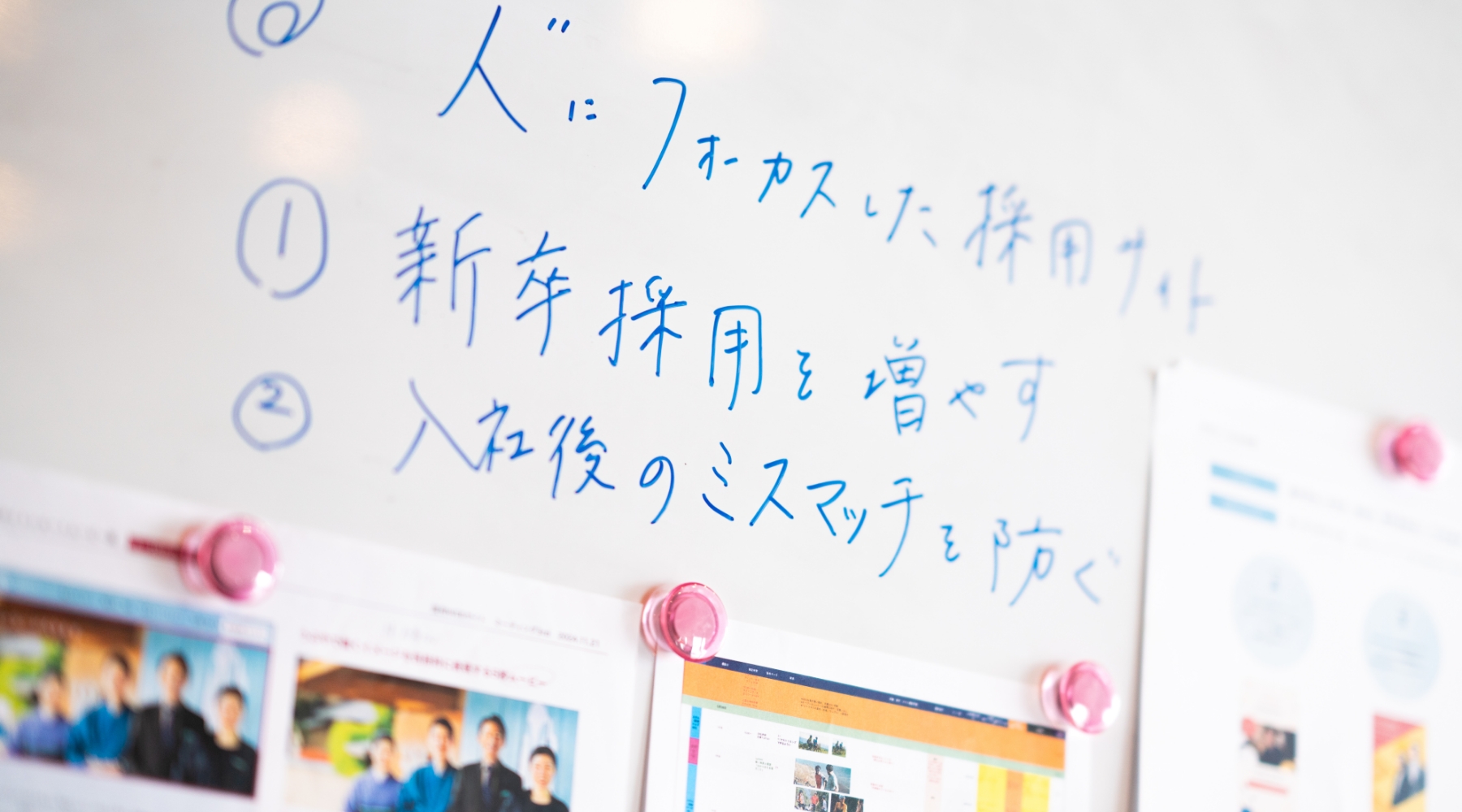

千野さん:サイトを作るために他社のサイトをたくさん研究して、「うぶやらしさ」をどうしたら伝えられるかをメンバーで話し合いました。その結果、会社の規模や制度を並べるのではなく、実際に働く人たちを通じて、うぶやの考えや仕事、プロジェクト、制度を伝えることが大切だと思ったんです。

長坂さん:私たちが就職活動をしたとき、採用サイトや説明会で伝えられることって、会社の概要についてのことが多かった記憶があります。でも私たちが「ここで働きたい」と思ったポイントは、実はそういうところではなくて、先輩たちの雰囲気だったり、働いている人の姿だったりしたんです。だから、私たちが作る採用サイトは“人”にフォーカスした内容にしようと話し合いました。「人で選ばれる会社になろう」という目標で一致したんです。

小柴さん:文章も写真も、できるだけ自然体を大事にしたいと思っています。ありのままの職場の雰囲気を見せることが、結局いちばん誠実なのではないでしょうか。100人に向けて発信するのではなくて、たった1人でも「ここで働きたい」と思ってくれる人に届けばいいというスタンスです。

オープンカンパニーでの、リアルな出会いが手応えに

採用イベントとして、オープンカンパニーも開催されたのですね。

小柴さん:うぶやが大切にする考えを体感してもらうために、若手社員が中心となってオープンカンパニー(現在はインターンシップ)を企画しました。若手を中心としたのは、硬い説明会ではなく、できるだけリラックスできる場にしたかったからです。

長坂さん:参加者には、業界のこともうぶやのことも、ありのままを伝えました。イベントでは、一緒にケーキを食べながら話したり、質問を選んでワークショップ形式でディスカッションしたり。堅苦しくならない工夫をたくさん盛り込みました。

千野さん:来てくれた学生さんが「話しやすく、うぶやが大切にすることがよくわかりました」と言ってくれたのが、とても嬉しかったです。僕たち若手の率直な言葉によって、彼らに伝わったものがあったなら、開催した意味があったなと感じています。

小柴さん:こうした経験を通じて、私たちの確信にもつながりました。実際に、イベントで話した学生さんがそのまま面接に来て、入社してくれたんですよ。うぶやの考えが、ちゃんと伝わったのだと思うと、感慨深かったですね。その手応えを得られたことが、今の採用サイトづくりの土台になっています。

「働く環境を良くする」ことを自分たちの手で

旅館業界ならではの採用の難しさはありますか?そのなかで意識していることを教えてください。

小柴さん:旅館業界は、シフト制や中抜けなど、労働時間の点で一般企業とは違った形態を持っています。そのことでハードなイメージを持たれがちなんですよね。でも、そこだけを見られるのはもったいないと思っているのです。どんな人と働くのか、部署間の連携は良好なのかということも、見てもらおうと工夫しています。

長坂さん:たとえば旅館業は「みんなが休んでいるときに、休めないこともある」など、就活生が気になるポイントは、ちゃんとオープンに話すようにしています。その上で、「その分ここがいいよ」と伝えられたら、納得して選んでもらえると思うんです。実際に各部署でカイゼンの会議を行い、業務の見直しを進めた結果、お休みの日数も増えているんですよ。

千野さん:確かに旅館の仕事は繁忙期が世の中の休みと重なったりと、大変な面もあります。でも、その分チームで支え合う空気がすごく強いんです。困ったときは声をかけあえるし、誰かが自然に助けてくれる。そういう、働く中で生まれる「人のあたたかさ」や「成長できる環境」も、ちゃんと伝えたいと思っています。

「ようこそ!」が自然に言える場所に──新しい仲間へのまなざし

新しく入ってくる人に、どんなふうに接したいと思っていますか?

千野さん:自分が入ったときに、先輩から声をかけてもらえたのがすごく嬉しかったんです。だから今度は、自分が「ようこそ!」と言う側になりたいと思いました。

長坂さん:関係性があれば、困ったときも助けを求めやすいですよね。だからこそ、入社してすぐに「話しかけてもいいんだ」って思ってもらえる空気をつくりたい。実際に仕事上でも、気軽に話せるってすごく大事なことなんです。

小柴さん:年齢が近い先輩が迎えてくれるだけで、緊張も少し和らぐのではないでしょうか。働く者同士が自然体で関わっていける空気をつくるのが大切だと思っているので、新卒生の方にもなるべく自然体でいて欲しいですね。

チームで挑んだ“はじめての採用”、それぞれの手応え

千野さん:このプロジェクトを通じて強く感じたのは、「みんなで考えることの大切さ」です。もともと採用の知識はほとんどありませんでした。でも他社の情報を集めたり、メンバーと議論を重ねたりするなかで、だんだん「うぶやの魅力をどう伝えたいか」が整理されていきました。自分の考えが仲間のアイデアによって広がっていく感覚は、すごく新鮮ですね。そして何より、みんなで“未来の仲間”を迎える準備をしているという、ワクワク感があります!

長坂さん:「自分の言葉で伝える」ことの難しさと楽しさを実感しています。プロジェクトでは就活生だったころの気持ちを思い出しながら、どんな言葉が響くのか、どんな視点が必要なのかを模索しています。またメンバーそれぞれに個性があり言葉の引き出し方も違うので、話し合いながらひとつの形を作っていけることも、大きな学びですね。プロジェクトを通して、伝える力と聞く力、両方を鍛えられている気がします。

小柴さん:役職的には見守る立場ですが、むしろ若いメンバーから学ぶことが多いと感じています。それぞれの強みや個性が際立つプロジェクトで、全員が主役。回を重ねるごとにみんなの発言に厚みが出て、議論の幅もぐっと広がった。結果的に「違うっていいな」と素直に思えたのが、いちばんの収穫かもしれません。

採用サイト

採用サイト